Costruire l'Italia. Momenti del processo di unificazione nei documenti della Biblioteca di Scienze sociali, 1861-1896

In questa pagina

Esposizione dei documenti lunedì 10 ottobre 2011 - ore 8.30-19

Biblioteca di Scienze Sociali - Via delle Pandette 2, Firenze

Mostra virtuale: Giovanna Cestone e Francesca Palareti

Selezione e cura dei testi: Giovanna Cestone

Grafica: Francesca Palareti

Presentazione

La mostra ha esposto una selezione di documenti posseduti dalla Biblioteca di Scienze Sociali che testimoniano le difficoltà e i compiti del nuovo Stato all'indomani dell'unificazione. Dalla pagina di presentazione che illustra i singoli temi e dall'indice è possibile accedere alle sezioni interne, contenenti la riproduzione (integrale o parziale) in formato pdf dei documenti.

I testi esposti provengono in massima parte dal fondo donato da Carlo Alfieri di Sostegno, senatore del Regno dal 1870, tra i protagonisti della vita politica dell'epoca.

Il travagliato processo dell'unificazione italiana

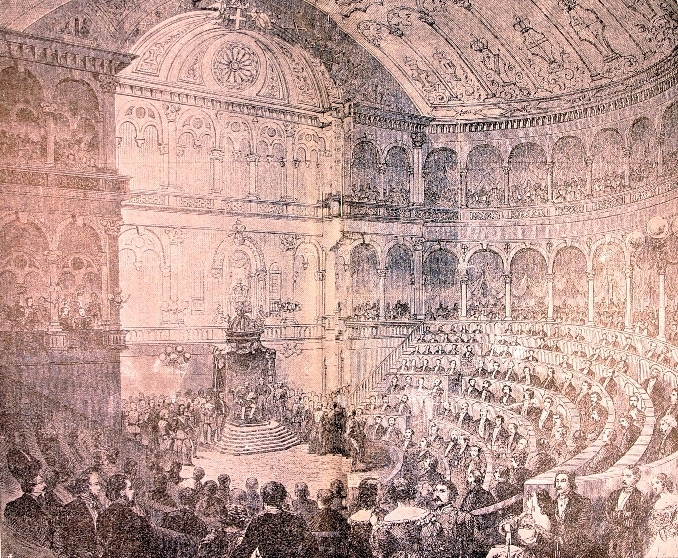

V. Poirel, Vittorio Emanuele inaugura

V. Poirel, Vittorio Emanuele inaugura

l'VIII legislatura (18 febbraio 1861)

Collezione Comandini, Milano

Il 18 febbraio 1861, a Torino, nella sala di palazzo Carignano appositamente realizzata per accogliere la nuova legislatura, Vittorio Emanuele II pronunziò il celebre discorso con cui inaugurava il primo Parlamento nazionale e che, accolto dai vivi applausi di tutta l’assemblea, rispecchiava "la confidenza nei propri destini" della nazione, la speranza che, con la fuga a Roma dei sovrani di Napoli avvenuta solo 5 giorni prima, si fosse definitivamente conclusa la fase dei conflitti civili e inaugurata un’epoca di pace e di stabilità.

Il 17 marzo Vittorio Emanuele II assumeva il titolo di Re d’Italia; dieci giorni più tardi, dopo il memorabile discorso di Cavour alla Camera dei deputati sulla questione romana, Roma fu proclamata capitale del Regno, benché fosse sede dello Stato Pontificio, ma il compimento dell'unità nazionale - contrariamente alle aspettative di democratici e moderati - non si sarebbe realizzata in tempi brevi, né senza nuovi spargimenti di sangue.

Il brigantaggio

Banda di briganti

Banda di briganti

Museo del Brigantaggio e dell'Unità

d'Italia, Sante Marie (L'Aquila)

I primi anni di vita del nuovo Regno furono segnati da problemi interni tanto gravi da mettere in pericolo la tenuta stessa della compagine statale.

Una delle minacce maggiori fu rappresentata dalla protesta contadina nelle regioni meridionali, sfociata nel brigantaggio, un fenomeno causato non solo dall’arretratezza economica, dall’estrema indigenza e fame di terra delle popolazioni contadine, ma anche dalle modalità con cui il Regno delle Due Sicilie era stato unito al resto dell’Italia: la rivoluzione, provocando il crollo dell’apparato statale borbonico, cancellando i vincoli della gerarchia sociale, aveva alimentato nei contadini la speranza di poter accedere al possesso della terra e di vendicarsi dei torti subiti. In tal senso furono interpretati i decreti emanati da Garibaldi tra il maggio e il giugno del 1860, che invece miravano ad attrarre nelle file garibaldine i contadini e i popolani siciliani.

La rivolta - cominciata nel 1860 con lo sbandamento dell’esercito borbonico, proseguita dopo l’annessione con lo scioglimento delle truppe garibaldine - si infiltrò rapidamente in tutto il Meridione, assumendo proporzioni sempre più ampie: la crisi economica congiunturale, insieme alle scelte economiche del governo, aveva provocato inflazione, carovita, disoccupazione, alimentando il malcontento verso lo Stato.

Leggi tutto

Donne della banda Ciccone

Donne della banda Ciccone catturate l'11 marzo 1868

Museo del Risorgimento, Milano

Nell’inverno tra il 1860 e il 1861, le proteste contadine nei piccoli centri, causate dalle difficoltà economiche e dalle rivendicazioni demaniali, furono duramente represse. Nell’aprile del 1861 in Basilicata esplose la prima grande rivolta, che fu soffocata nel sangue. Seguirono, nel corso della primavera, nuove proteste sempre più ampie e violente in tutte le province, represse con estrema durezza nell’estate del 1861. Nell’autunno del 1861 ebbe inizio il vero e proprio brigantaggio, con la formazione di bande più o meno grandi, spesso a cavallo, che incendiavano e saccheggiavano masserie, sequestravano e ricattavano possidenti, uccidevano spie e traditori, battendosi contro le forze dell’ordine.

Alla protesta sociale si sovrappose un orientamento politico reazionario, come già era avvenuto nel 1799, all’epoca della Repubblica napoletana, nel decennio francese e in altri momenti drammatici della storia del Mezzogiorno. Il brigantaggio era infatti alimentato dalla monarchia borbonica, dai legittimisti e fuorusciti napoletani rifugiatisi a Roma, che si opponevano all’Unità, e dal territorio pontificio inviavano propri emissari a fomentare la guerriglia e a incitare alla rivolta. Anche il clero meridionale contribuiva attivamente ad alimentare l’opposizione alle nuove autorità.

In una situazione così drammatica, lo Stato rispose con l’uso massiccio e indiscriminato della forza, con eccidi e rappresaglie sulla popolazione delle campagne, accusata di essere complice delle bande brigantesche, con la censura militare nei territori in cui si svolgevano gli scontri.

Una commissione parlamentare d'inchiesta per accertare le cause del brigantaggio e proporre i provvedimenti più opportuni per reprimerla, più volte invocata dalla Sinistra, fu nominata dal Parlamento il 16 dicembre 1862. I risultati furono presentati alla Camera, riunita in comitato segreto, il 3 e 4 maggio 1863 dal relatore Giuseppe Massari: l’inchiesta denunciò le miserabili condizioni economiche e sociali del Mezzogiorno, ma tacque sulla grave pressione fiscale esercitava su un territorio poverissimo e sulle responsabilità del governo nel coprire gli abusi commessi dall’esercito, imputando agli agenti borbonici e clericali la responsabilità morale e materiale della rivolta. La relazione si concludeva con la richiesta di provvedimenti economici e sociali a favore del Mezzogiorno e di una legge speciale di pubblica sicurezza.

Foto del brigante N. Napolitano

Foto del brigante N. Napolitano

10 settembre 1863

Museo Centrale del Risorgimento, Roma Il 15 agosto 1863 fu infatti promulgata la legge 1409 per la repressione del brigantaggio, nota come Legge Pica, che instaurò un regime speciale nel Mezzogiorno, sospendendo di fatto i diritti costituzionali sanciti dallo Statuto Albertino. Durante la discussione parlamentare che precedette l'approvazione del provvedimento, alcuni deputati ne denunciarono il carattere illiberale e il pericolo che legittimasse abusi e ingiustizie nei territori sottoposti, abusi peraltro già accertati dalla commissione parlamentare d’inchiesta.

La proposta del senatore Luigi Federico Menabrea di placare il malcontento popolare attuando ingenti investimenti in opere pubbliche nel Mezzogiorno non venne accolta. Si stabilì di reprimere il fenomeno con l’impiego delle forze armate, che giunsero a contare, negli anni più intensi di lotta, fino a 120.000 uomini (circa i 2/5 dell’esercito nazionale).

La Sinistra si oppose alla legge sia al momento della sua approvazione sia in occasione del suo rinnovo nel 1864, quando il deputato P. S. Mancini denunciò il “compromesso” tra maggioranza e governo che permetteva “di continuare nelle province meridionali e siciliane il vecchio sistema”, e di “governare quei popoli come li governavano i Borboni, quanto alla sicurezza pubblica”, assestando “il più fatale dei colpi all’unità politica dello Stato”, assoggettando una parte dell’Italia “ad un regime particolare che non ha nome, che non è la Costituzione né è la libertà, che è l’impero del buon piacere e dell’arbitrio” e riservando all’altra parte del Paese “i tesori della libertà, i diritti e le prerogative che l’accompagnano”. La legge fu tuttavia prorogata e restò in vigore fino al 31 dicembre 1865.

Il suo obiettivo fu raggiunto: circa 14.000 uomini (tra uccisi in combattimento, fucilati e arrestati) furono resi inoffensivi; tra il 1863 e il 1864 furono celebrati 3.600 processi, 10.00 denunciati furono giudicati, 12.000 furono arrestati o deportati nelle isole.

La lotta contro il brigantaggio si concluse nel 1865, anche se sporadici episodi di insurrezione si verificarono fino al 1870. Come osservò molti anni dopo il meridionalista Giustino Fortunato: “Il brigantaggio, succeduto alla rivoluzione, e durante il quale parve sospeso finanche ogni alito di civiltà, si tradusse a conti fatti in una perdita notevole di rendita fondiaria”. Le cause economico-sociali che lo avevano provocato non furono rimosse: la proprietà agraria infatti rimase saldamente nelle mani dei possidenti e ai contadini meridionali non restò che la rassegnazione o la via dell’emigrazione.

L'unificazione amministrativa e legislativa

Carta dell'Italia Unita

Carta dell'Italia Unita

Litografia di Epinal, Pinot e Sayare, 1860

L’organizzazione del nuovo Stato rappresentò uno dei compiti più importanti del governo, all’indomani dell’unificazione.

Forze diverse avevano partecipato al processo risorgimentale, ma i moderati, grazie all’apparato politico-militare del Piemonte e al sostegno di Napoleone III, presero il sopravvento, respingendo tanto l’ipotesi federalista propugnata da Carlo Cattaneo, quanto la proposta della convocazione di un’assemblea costituente, avanzata dai democratici e in particolare da Mazzini.

Dopo i plebisciti, lo Statuto Albertino fu esteso a legge fondamentale del nuovo Regno, insieme ad altre leggi piemontesi, sancendo il ruolo privilegiato del Piemonte nella guida del Paese e la conclusione della fase rivoluzionaria del Risorgimento.

Le leggi piemontesi garantivano inoltre, attraverso i prefetti, il rigido controllo del governo sui territori annessi e sulle loro aspirazioni autonomistiche, provocando il malcontento in Lombardia, negli ex Ducati e in Romagna. Per la Toscana e il Mezzogiorno si preferì adottare un regime transitorio e rimandare l’unificazione legislativa per tenere nel debito conto le diverse legislazioni.

All’indomani dell’unificazione, l’Italia era quindi caratterizzata da una grande frammentazione a livello legislativo: sei diversi Codici civili vigevano negli stati preunitari, due di diritto commerciale, quattro di procedura civile, due di diritto penale e di procedura penale, cui si sommava una selva di provvedimenti, decreti, editti per spiegare o modificare leggi generali.

La necessità di superare le difformità normative e di imprimere un forte valore simbolico all’unificazione politica portò all’emanazione nel 1865 della Legge per l'unificazione amministrativa e di quella per l’unificazione legislativa.

Leggi tutto

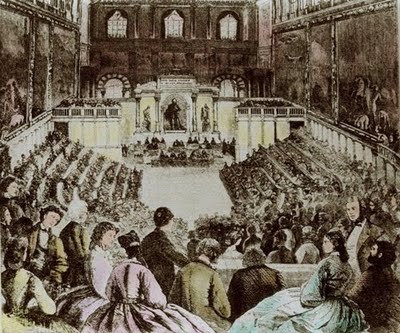

Seduta parlamentare a Palazzo Vecchio

Seduta parlamentare a Palazzo Vecchio dopo il trasferimento della capitale

da Torino a Firenze

Di tutti i codici, quello civile rappresentò la parte più meditata e moderna e fu il più apprezzato, tanto da restare in vigore fino al 1942. Modellato sul codice napoleonico e sui suoi valori liberali e borghesi, riconosceva agli stranieri i propri diritti civili, indipendentemente dal criterio di reciprocità per i cittadini italiani nei loro Stati; distingueva pienamente il principio giuridico da quello religioso, introduceva il matrimonio civile, basato tuttavia sull’indissolubilità del vincolo, sia perché considerato favorevole alla donna, parte debole della coppia, sia per evitare di esasperare il conflitto con il Vaticano; nel diritto delle successioni, equiparava la linea femminile a quella maschile, riconosceva alla madre la potestà parentale e alla vedova un diritto successorio simile alla legittima. Permasero tuttavia alcuni aspetti critici: non fu prevista una disciplina autonoma che regolasse i rapporti di lavoro, che rimasero inquadrati all’interno delle obbligazioni, il che non favorì il miglioramento delle condizioni dei lavoratori; rimasero in vigore, inoltre, l’arresto personale per debiti, abolito solo nel 1877, e l’enfiteusi, benché considerata un’istituzione superata.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Marina mercantile e della navigazione nel 1877, del Codice del commercio nel 1883 e del Codice penale nel 1890, la codificazione del nuovo Regno fu completata.

Riforme economiche

Foto del pittore Oreste Recchione

Foto del pittore Oreste Recchione

Vita campestre (fine Ottocento)

All'epoca dell'unificazione, l'Italia era un paese essenzialmente agricolo, la grande impresa industriale era quasi assente e il commercio, poco sviluppato, era limitato a zone circoscritte. Benché l'agricoltura rappresentasse il settore con il maggior numero di occupati (circa il 70% della popolazione attiva, secondo i dati raccolti in occasione del primo censimento nel 1861), e fornisse la parte preponderante del reddito nazionale, la sua produttività era bassa, sia per l’esiguità della superficie coltivabile, sia per l’impiego di sistemi arretrati di coltivazione.

La politica economica del governo, ispirata ai principi del liberismo, mirò alla rimozione di tutti gli ostacoli che impedivano la libera circolazione delle merci e del denaro, nella convinzione che l’economia, una volta liberata da barriere artificiali, si sarebbe sviluppata naturalmente: furono quindi attuati l’abbattimento delle barriere doganali con la creazione di un unico mercato interno, l'unificazione del sistema monetario, tributario e daziario, l'attivazione di una rete nazionale di trasporti e di servizi, una più intensa politica commerciale con i paesi europei più industrializzati, l'espropriazione e la vendita dei beni ecclesiastici, la ripartizione dei demani comunali.

Leggi tutto

Teofilo Patini, Bestie da soma (1886)

Teofilo Patini, Bestie da soma (1886)Collezioni d'arte dell'Amministrazione

provinciale, L'Aquila

Tali provvedimenti ebbero effetti contrastanti: l’adozione di tariffe doganali molto basse con l’estero penalizzò lo sviluppo dell’industria, imponendo all’Italia il ruolo di produttore e di esportatore di prodotti agricoli e di importatore di prodotti industriali, relegandola a una condizione di dipendenza dai paesi europei più industrializzati.

Per quanto riguarda il mercato interno, se in alcune zone del Nord, già caratterizzate da un certo progresso e da sistemi colturali più avanzati, si registrò un incremento produttivo e quindi una prima trasformazione capitalistica delle campagne, premessa per l’industrializzazione dell'ultimo quarto di secolo, nel Mezzogiorno le riforme non incisero sullo sviluppo dell’economia, sia per la persistenza di istituti e vincoli di tipo feudale, sia per l’incapacità della grande borghesia terriera e della piccola e media borghesia cittadina di intraprendere delle iniziative economiche per lo sviluppo delle regioni meridionali. Inoltre, l’abbattimento delle barriere protezionistiche avvantaggiò le regioni più ricche che potevano disporre per i loro prodotti di un ampio mercato nazionale, ma ebbe effetti negativi sul Mezzogiorno che non fu in grado di sostenerne la concorrenza. Per la stessa ragione fallirono anche le piccole attività artigianali del Sud.

A vent’anni dall’unità, l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, conclusasi con la relazione Jacini nel 1885, denunciava l’indifferenza della classe dirigente nei confronti dell’agricoltura e la persistenza del divario tra le limitate zone produttive del Nord e le ampissime aree abbandonate o scarsamente produttive del Sud.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture, il governo sostenne un notevole sforzo per incrementare la rete ferroviaria, che ammontava nel 1861 a soli 2.100 chilometri, distribuiti quasi esclusivamente nel Settentrione, e collegare l’Italia meridionale e centrale al resto d’Italia. La realizzazione di una rete ferroviaria nazionale rivestiva anche un forte valore simbolico, come aveva sostenuto Cavour nel saggio Des chemins de fer en Italie, apparso nel 1848 sulla Revue Nouvelle, in quanto più intensi scambi e relazioni personali avrebbero ridotto i conflitti e le rivalità tra le “fractions de la grande famille italienne”.

Il peso finanziario sostenuto per creare una rete nazionale di infrastrutture contribuì tuttavia ad aggravare il deficit del bilancio.

Politica finanziaria

Giacomo Campi, Passeggiata di beneficenza

Giacomo Campi, Passeggiata di beneficenza

in Corso Garibaldi a Milano (1882-1883)

Nel 1861 il debito pubblico italiano, risultante dall’unificazione del debito pubblico del Regno di Sardegna con quello degli altri stati preunitari, ammontava a 2.402 milioni. Nel corso del decennio successivo ai costi per la costruzione del nuovo Stato si aggiunsero le spese di guerra del 1866: il deficit statale raggiunse così la cifra di 8.200 milioni.

Per far fronte alle spese straordinarie di bilancio si ricorse a massicci prestiti di capitale straniero soprattutto francese e alla vendita di una notevole parte del demanio statale e dei beni ecclesiastici incamerati dopo la soppressione degli ordini religiosi.

Le entrate ordinarie erano comunque insufficienti a garantire il funzionamento del nuovo Stato e la creazione delle infrastrutture di cui il Paese aveva assoluto bisogno. Quintino Sella e Marco Minghetti, ministri delle finanze nei primi governi della Destra, proposero, tra il 1862 il 1864, un sistema rigoroso di leggi tributarie (comprendenti l’imposta sul dazio consumo, quella sulla ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati), per il riordino del sistema fiscale. Queste leggi, ispirate sostanzialmente a quelle piemontesi, furono approvate, dopo lunghe discussioni, nel 1864, con un ritardo che contribuì ad aggravare il disavanzo pubblico.

Leggi tutto

Mendicanti sulla porta della chiesa

Mendicanti sulla porta della chiesaRoma, 1890

Fondazione G. Primoli

A metà degli anni 60, una grave crisi internazionale ebbe gravi ripercussioni sull'Italia provocando la massiccia fuga di investitori stranieri e la svalutazione di titoli e azioni delle Banche. Di fronte alla crisi di numerose banche e all’intervento della Banca nazionale in loro sostegno, il ministro delle Finanze Antonio Scialoja decise nel 1866 l’adozione del corso forzoso, una misura presentata come eccezionale e che tuttavia rimase in vigore fino al 1883: alla crisi internazionale infatti si sommarono i costi sostenuti per il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, quelli per la guerra del 1866 contro l’Austria, l’ assunzione del debito pubblico del Veneto, il persistente deficit della bilancia commerciale.

Non potendo più contare sull’apporto di capitali stranieri, per conseguire il pareggio di bilancio e l’abolizione del corso forzoso, il governo fu obbligato a inasprire la pressione fiscale, varando una serie di provvedimenti che colpirono soprattutto i ceti popolari e i contadini - dal momento che l’agricoltura rappresentava la fonte principale del reddito nazionale - costringendoli a ridurre i loro già scarsi consumi.

Le leggi tributarie promulgate nel 1864 avevano garantito un relativo equilibrio tra tassazione diretta e indiretta, ma con il varo della tassa sul macinato nel 1868, le imposte indirette aumentarono considerevolmente, provocando rivolte in molte zone del Paese, soprattutto nel Nord, proteste che furono represse con estrema durezza e contarono centinaia di morti e di feriti.

Il governo varò inoltre un forte aumento delle altre imposte: tra il 1865 e il 1871 le imposte sui consumi subirono un aumento del 107%, le imposte dirette del 63%; quelle sullo scambio delle ricchezze del 50%.

Fu inoltre intensificata la politica di privatizzazione dei beni dello Stato: il 24 novembre 1864 fu varata la legge per l’alienazione dei beni demaniali; dopo la soppressione di 25.000 enti ecclesiastici con le leggi del 1866 e del 1867, fu liquidato l'Asse ecclesiastico; nel 1865 fu attuata la cessione della Società Alta Italia delle ferrovie dello Stato e del materiale rotabile; nel 1868 fu approvata la concessione del monopolio della fabbricazione dei tabacchi a una Regìa cointeressata costituita da capitalisti privati italiani e stranieri.

Il gioco della morra

Il gioco della morraNapoli, 1890

Fratelli Alinari

In alcuni intellettuali nasceva intanto la consapevolezza che il divario economico e sociale tra le regioni settentrionali e meridionali, presente prima dell’unificazione, si era ulteriormente aggravato, e che le scelte attuate dal governo in campo economico e finanziario avevano penalizzato le masse contadine meridionali, impedendo loro l’accesso al possesso della terra e il raggiungimento di condizioni più dignitose di vita.

Intorno alla metà degli anni 70, tra gli intellettuali radunati intorno alla rivista fiorentina La rassegna settimanale, si sviluppò il dibattito sulla “questione meridionale”, una serie di denunce, indagini, proposte politiche che miravano a sensibilizzare la classe politica e l’opinione pubblica sul problema del Mezzogiorno e sulla sua centralità per lo sviluppo e la coesione del Paese. Nel 1875 lo storico Pasquale Villari pubblicava le Lettere meridionali, una raccolta di corrispondenze giornalistiche da Napoli sui temi della camorra, della mafia e del brigantaggio.

Un anno dopo, nel 1876, due studiosi toscani, Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti, pubblicarono i risultati di una storica inchiesta condotta in Sicilia sulle miserabili condizioni di vita dei contadini.

Nello stesso anno il Parlamento deliberò l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della Sicilia. La Relazione conclusiva affrontò, tra i vari problemi dell’isola, quello della mafia, senza tuttavia riuscire a coglierne la vera natura e l’intreccio di interessi economici e politici con la classe dominante.

Tra il 1880 e la prima guerra mondiale, Giustino Fortunato, uno dei più illustri studiosi della questione meridionale, denunciava l’insuccesso della politica governativa nel Mezzogiorno e invocava una minore pressione fiscale sulle campagne che consentisse l’accumulazione di capitali e investimenti da parte dei possidenti.

L’appello dei meridionalisti non fu accolto dal governo, impegnato a creare le infrastrutture necessarie allo sviluppo del Paese e a raggiungere il pareggio di bilancio, obiettivo che fu conseguito nel 1876 e che rappresentò uno dei più importanti successi della Destra.

Il compimento dell’unità nazionale

Scontri in Piazza San Carlo a Torino

Scontri in Piazza San Carlo a Torino

22 settembre 1864

Collezione Comandini, Milano

Nel decennio compreso tra il 1861 e il 1871, l’attività politica fu incentrata sui temi dell’indipendenza e del completamento dell’unità. L’obiettivo di annettere rapidamente il Veneto e Roma fallì di fronte al mutato quadro internazionale.

La questione romana, di vitale importanza per l’Italia, rappresentava il problema più urgente, ma anche quello di più difficile soluzione.

Napoleone III, interessato a mantenere il consenso dei cattolici francesi, presidiava Roma con un contingente di truppe per proteggere il Papa e la sua sovranità sullo Stato Pontificio. Cavour e i suoi successori tentarono invano una soluzione diplomatica. Nel 1862 Garibaldi intraprese un’azione militare con un gruppo di duemila volontari. Partito dalla Sicilia con l’intento di risalire la Penisola verso lo Stato Pontificio, fu bloccato dall’esercito regio in Aspromonte, per le proteste di Napoleone III e il rischio che la spedizione innescasse un’insurrezione democratica nel Mezzogiorno, già sconvolto dal brigantaggio.

Leggi tutto

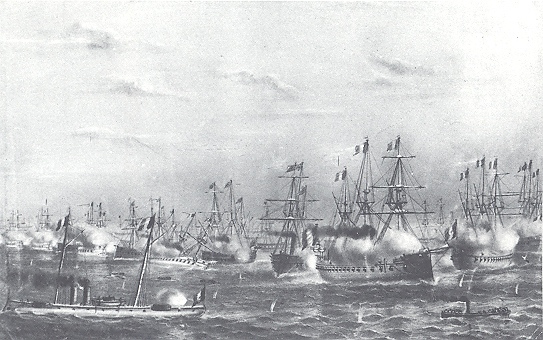

La battaglia di Lissa, 1866

La battaglia di Lissa, 1866Museo del Risorgimento, Milano

Il 15 settembre 1864 l’Italia stipulò con la Francia una Convenzione con cui Napoleone III si impegnava a ritirare entro due anni le truppe francesi in cambio dell’impegno dell’Italia a non invadere lo Stato Pontificio e a proteggerne i confini in caso di attacchi esterni. L’accordo, che prevedeva il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, a garanzia dell’impegno assunto dal governo, provocò a Torino gravi disordini e tumulti, duramente repressi dall’esercito, e l’opposizione dei democratici, per i quali l’accordo rappresentava la definitiva rinunzia alla liberazione di Roma.

La guerra della Prussia contro l’Austria nel 1866 offrì all’Italia l’occasione per la conquista del Veneto. L’8 aprile 1866, il governo aveva infatti stipulato un’alleanza militare con la Prussia, con l’obiettivo di ottenere l’annessione del Veneto in caso di vittoria. La guerra, iniziata il 14 giugno e conclusasi poche settimane dopo, fu segnata dalle due gravi sconfitte di Custoza e Lissa, che provocarono violente polemiche contro il governo e i comandi militari per il pessimo modo in cui erano state condotte le operazioni, come testimonia l'articolo Di chi è la colpa? pubblicato da Pasquale Villari nel 1866 sulle pagine del "Politecnico".

La vittoria della Prussia permise tuttavia l’annessione del Veneto, che attraverso la mediazione di Napoleone III fu ceduto all’Italia.

20 settembre 1870. Breccia di Porta Pia

20 settembre 1870. Breccia di Porta PiaFotografia del bersagliere Giuseppe Anzani

La questione romana restava tuttavia insoluta. Nel 1867 Garibaldi tentò una nuova spedizione con un gruppo di volontari, ma nello scontro a Mentana contro le truppe francesi, fu sconfitto e costretto a riparare in Toscana. Fallita sia la via diplomatica che quella militare, la questione romana sembrava priva di sbocchi, con gravi ripercussioni sulla credibilità e la stabilità dello Stato, dilaniato dallo scontro tra governo e opposizione e tra liberali e cattolici.

Il cambiamento del quadro internazionale nel 1870 segnò una svolta decisiva: dopo la guerra tra la Prussia e la Francia, conclusasi con la sconfitta di quest’ultima a Sedan e il crollo dell’impero francese, il governo si sentì svincolato dagli impegni assunti con la Convenzione di settembre. Fallito un ultimo tentativo di accordo con il Papa, procedette, il 20 settembre del 1870, alla conquista di Roma. L’anno dopo, 13 maggio 1871, il Parlamento approvò la Legge delle guarentigie, ispirata al principio di "libera Chiesa in libero stato" sostenuto da Cavour nel discorso alla Camera del 25 marzo 1861.

L’avvento della Sinistra

Francesco Ghittom

Francesco Ghittom

Studio e lavoro (1880)

Piacenza, Collezione privata

Nel 1876, l’anno della “rivoluzione parlamentare”, benché avesse raggiunto il pareggio di bilancio, la Destra fu pesantemente sconfitta alle elezioni dalla Sinistra costituzionale, costituita da liberali progressisti, ex mazziniani e garibaldini, il cui programma politico, enunciato da Agostino Depretis a Stradella nel 1875, era incentrato sui temi della politica sociale: la scuola, l'allargamento del diritto di voto, l'abolizione della tassa sul macinato.

La prima riforma varata dalla Sinistra fu quella della scuola elementare: il primo censimento del Regno aveva attestato che, al 31 dicembre 1861, gli analfabeti costituivano in media il 75% della popolazione con punte del 90% nel Meridione; l’analfabetismo femminile era del 10% maggiore di quello maschile. La legge Casati, promulgata nel 1859 nel Regno di Sardegna ed estesa dopo l'Unità a tutto il Regno, si era dimostrata poco efficace nella lotta contro l’analfabetismo.

Il 15 luglio 1877 fu varata la Legge per l’obbligatorietà dell’istruzione elementare, che costituì, pur con i suoi limiti, un passo importante nel processo di democratizzazione e di ammodernamento dello Stato, anche perché contribuì, insieme alla riforma della legge elettorale del 1882, ad ampliare il corpo elettorale concedendo la rappresentanza politica a una parte - sia pure ristretta - della classe operaia.

Leggi tutto

L'abolizione della tassa sul macinato incontrò l'opposizione della Destra al Senato; l'imposta subì una prima riduzione nel 1879, poi nel 1880 e infine fu definitivamente abolita nel 1884.

Nel marzo del 1876 fu anche avviata la prima Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, la più ampia e articolata indagine sull'economia agraria dell'Italia postunitaria, riassunta nel 1885 nella relazione finale del presidente della commissione Stefano Jacini, che denunciò lo stato di abbandono in cui versava l’agricoltura, la necessità di una riduzione della pressione fiscale e di investimenti nelle campagne.

Angiolo Tommasi, Gli emigranti (1895)

Angiolo Tommasi, Gli emigranti (1895)Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma

Gli anni che vanno dal 1880 al 1896 furono caratterizzati da una grave crisi agraria in tutta l'Europa, provocata dalla concorrenza del grano americano immesso sul mercato internazionale e dalla riduzione dei noli marittimi. In campo economico, la Sinistra adottò una politica protezionistica adottando nel 1878 alti dazi d'importazione dei prodotti industriali per proteggere le industrie tessili e siderurgiche e sovvenzionando complessi industriali strategici come le acciaierie e la cantieristica.

Nel 1887 la politica protezionistica fu estesa anche ad alcuni prodotti alimentari di base, come zucchero, riso e grano, con effetti ancora oggi controversi sullo sviluppo dell'economia italiana: nel 1896 iniziò una fase di rapida espansione dell'industria in Piemonte, Lombardia e Liguria che durò fino al 1908 e vide, con il formarsi della grande industria e lo sviluppo del proletariato operaio, l'emergere di nuovi conflitti sociali e l'aggravarsi del divario tra Nord e Sud. Nelle zone più povere del Paese ripresero le lotte contadine e si intensificò l'emigrazione, che tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale raggiunse il picco più alto della sua espansione con 14 milioni di espatri.

Tra il 1876, anno in cui ebbe inizio la rilevazione ufficiale dei flussi migratori, e il 1985 espatriarono circa 26,5 milioni di italiani.

L'ultimo decennio dell'Ottocento fu particolarmente tormentato, come testimonia l'articolo Dove andiamo? di Pasquale Villari, pubblicato nel 1893 sulla "Nuova Antologia".

Nel 1896, con la "crisi di fine secolo", si concluse anche la fase della Sinistra storica.

Documenti della mostra

- Discorso della Corona

- Discorso di Cavour

- Decreti di Garibaldi

- Legge per la repressione del brigantaggio

- Legge per l'unificazione amministrativa

- Legge per l'unificazione legislativa

- Codice civile del Regno d'Italia

- Codice penale per il Regno d'Italia

- Il primo censimento nelle memorie di Leopoldo Galeotti

- Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola

- Legge sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo

- Tassa sul macinato

- Convenzione per la vendita dei beni demaniali

- Cessione del monopolio sulla fabbricazione dei tabacchi

- Lettere meridionali di Pasquale Villari

- Relazione della Giunta per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia

- Convenzione di Firenze

- Le sconfitte di Custoza e Lissa in un articolo di P. Villari

- Legge delle guarentigie

- Legge sull'obbligo dell'istruzione elementare

- Legge per l'allargamento del diritto di voto

- Dove andiamo?

Foto dell'evento

Ultimo aggiornamento

10.02.2025